什麼是 Chip on Board(COB)?

COB 技術簡介

COB(Chip on Board,晶片直接封裝於電路板上)是一種將裸晶(Bare Die)直接裝載在印刷電路板(PCB)上的封裝技術。在常見的做法中,晶片上的焊墊會透過打線接合(Wire Bonding)連接到電路板的線路,接著以封膠(Encapsulant)覆蓋保護,常見的黑色膠體外觀被稱為Glob Top 。某些製程還會加入底部填充膠(Underfill)以緩衝機械應力。

其製程流程相對簡單:晶片覆貼(Die Attach)→ 打線接合(Wire Bonding)→ 封裝(Encapsulation)。省略個別晶片封裝的步驟可減少零件數量、節省電路板空間並降低成本。更短的導線能減少寄生效應(Parasitics),而熱量也能更有效地導出至電路板。部分設計則採用覆晶封裝(Flip Chip)取代打線接合,進一步縮短互連距離、提升效能。在高速光模組(如 800G 以上)中,覆晶封裝特別適合高整合與高頻應用。

這項技術也廣泛應用於LED模組,可將多顆小晶片緊密排列。工程師常稱封膠區的黑色膠體為Black Blob,而整體製程稱為「Chip-on-Board」。

優勢與應用

COB 技術的優點十分明顯:

- 組件尺寸更小

- 封裝密度更高

- 導線更短,有助於訊號品質

- 具備直接導熱路徑,有助於散熱

- 在許多情況下,每功能單位的封裝成本更低

常見應用包括:

- LED照明模組(燈具、投射燈、顯示光源)

- 低價電子產品(玩具、計算機等,晶片封於環氧樹脂下)

- 客製感測模組與穿戴式裝置(尺寸與散熱受限的情況)

- 射頻(RF)應用(低電感與低電容設計需求)

不過,COB 也有權衡取捨。由於晶片直接貼附於電路板,返工(Rework)困難,且對潔淨度與保護性要求極高。雖然 COB 提供直接的導熱路徑,但實際散熱效能仍依賴 PCB 的設計品質;若佈局不佳,散熱表現可能不如傳統封裝。儘管如此,當設計面臨尺寸、熱管理或成本限制時,工程師仍傾向選用 COB 技術。如今許多照明與模組廠商已導入此技術。根據一份研究報告指出,其在 2021 年的年銷售額達 26.4 億美元,複合年增長率(CAGR)為 $11.4%。

COB 與傳統封裝的差異

傳統封裝:晶片先被封裝再安裝到電路板

在傳統封裝流程中,晶圓(Wafer)經切割後,每顆晶片會被封裝進保護外殼中。封裝可提供晶片保護,並設有可焊接的引腳(Pins)或球狀接點(Balls)。晶片內部藉由金線或凸塊連接到封裝導線。封裝同時協助導熱與防潮。完成封裝的 IC 便以元件形式焊接至 PCB,這就是一般所指的IC 封裝流程。

COB 封裝:省去晶片獨立封裝、晶片直接貼裝於PCB上

在 COB 封裝中,裸晶片直接黏貼在 PCB 上,電路板上的焊墊環繞晶片排列。金線或凸塊將晶片焊墊與電路板焊墊連接,並以黑膠封裝保護。

這樣的設計不需要額外的塑膠或陶瓷封殼。根據 TESAT/ESA 對 COB 組裝的評估,與傳統封裝相比,可節省至少 20% 的板上空間。

由於互連距離極短,可減少寄生電感與改善熱傳導。例如:一根1 mm的打線會貢獻約~1 nH的電感,而一個覆晶凸塊的電感約為 ~50 pH——大約低了 20 倍——這有助於高頻效能。組裝件仍需經過測試和保護,但封裝步驟被省略了。

主要差異

| 項目 | 傳統封裝 | COB 封裝 |

| 訊號傳輸距離 | 晶片透過封裝引腳與線路連接,訊號路徑較長。 | 晶片直接連接到 PCB,訊號路徑更短。 |

| 訊號完整性與電磁干擾 | 較長的互連線增加寄生電感與電容(L/C),降低訊號完整性並提高輻射干擾。 | 較短的連線可減少寄生效應,有助於提升訊號完整性並降低 EMI。 |

| 數據傳輸 | 額外的距離與介面會造成延遲。 | 短路徑可降低延遲,使連線傳輸更快。 |

| 電性表現與熱管理 | 封裝材料與導線長度增加電阻與電感,熱量主要經由封裝散出。 | 短互連可減少損耗,熱量可透過 PCB 與封膠層導出。 |

應用場景與彈性化

應用範疇:LED 顯示、IoT 感測、邊緣裝置與可攜式產品

如前所述,COB技術可將裸晶片直接裝載在 PCB 上,使產品更加小型化與輕量化。這對穿戴式裝置與手持產品等空間受限的應用尤為有利;同時也適用於邊緣運算設備,在需要短連線與良好散熱的設計中表現出色。在 LED 牆與看板顯示應用中,COB 模組可實現極小像素間距(Pixel Pitch),讓觀眾即使近距離觀看也不易看到顆粒。例如,一個0.75 mm像素間距的牆面視覺清晰距離為2.6 m,而1.5 mm間距則為5.2 m。這對控制室和零售業非常實用。LED晶片集群也減少了零件數量並有助於熱擴散。相機模組通常使用COB將圖像感測器直接貼裝在電路板上,這適用於緊湊型的物聯網(IoT)感測器節點。

數位、類比與混合訊號應用的高度彈性

COB 技術可支援在同一模組上貼裝純數位 IC、類比前端及混合訊號區塊。這涵蓋了微控制器(MCU)、ADC/DAC 通道、射頻模組(RF)與感測訊號鏈(Sensor Chain)等應用。其採用的打線接合為成熟且穩定的互連方式,能兼容多種晶片類型,無需特殊製程。短互連距離可提升訊號完整性並降低傳輸損耗。實際產品中可見此整合範例:例如具類比影像前端與數位控制電路的感測器,通常以 COB 相機模組形式出貨。此製程可同時支援邏輯電路、射頻與高精度類比元件於單一模組內完成整合。

大眾控在COB技術上的獨特優勢

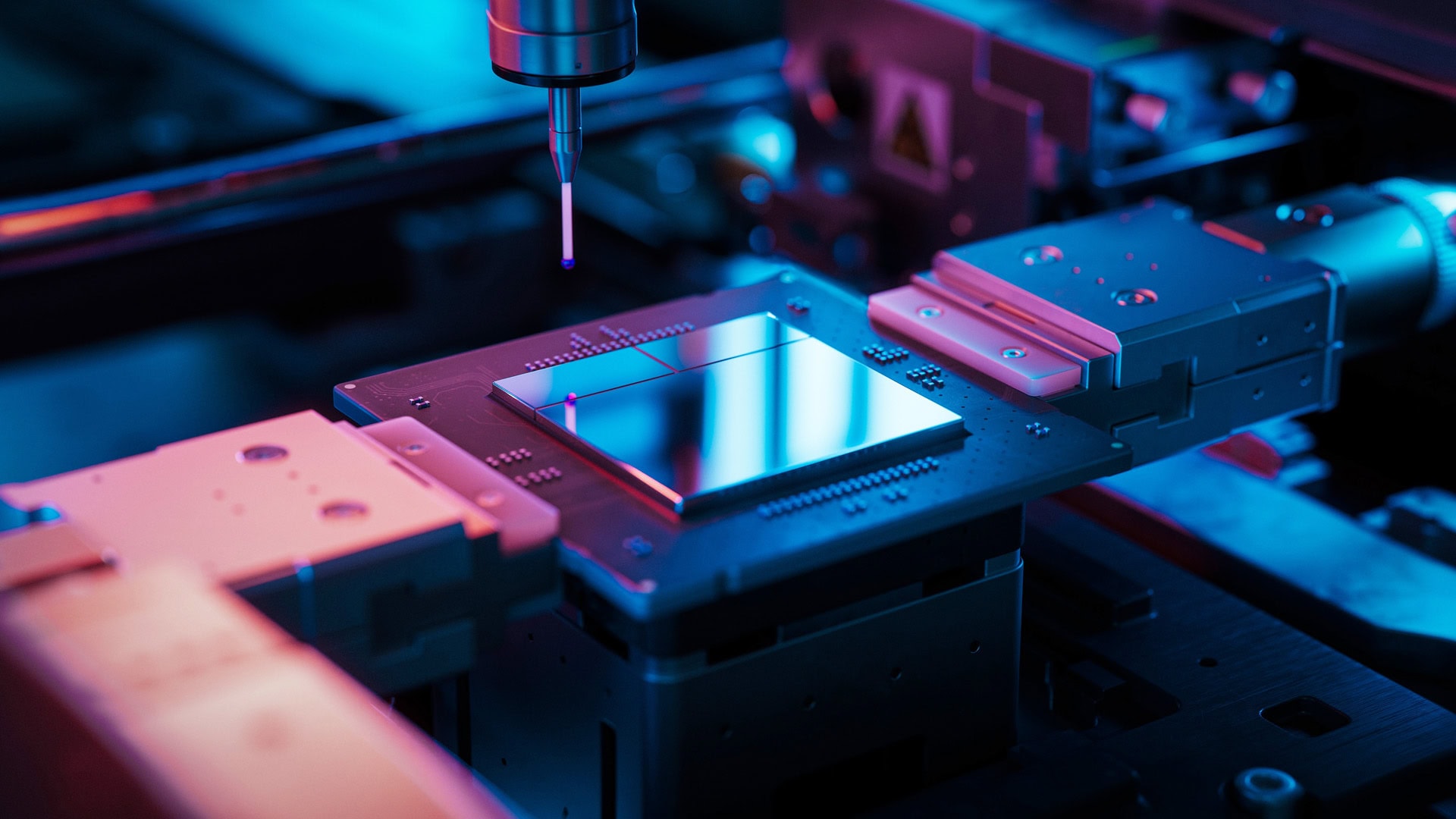

我們提供光模組的端到端製造,結合了先進的元件封裝與矽光子學。我們的研發將 DSP、LD、驅動IC和SiPh整合到目標 3.2T 的 CPO 模組中,同時我們的 1.6T OSFP SiPh 產品已於 2024 年開始試產和出貨。我們應用覆晶封裝(Flip-chip)、BGA/LGA和COB技術來縮短互連路徑、改善散熱並提高密度。

身為專業 EMS(電子製造服務) 供應商,大眾控提供高階光收發模組製造,並與客戶緊密合作於產品設計階段。我們的生產線可放置 008004 元件(0.25 × 0.125 mm),支援約 100 µm 晶片間距,並涵蓋軟硬結合板(Rigid-Flex)、底部填膠(Underfill)、黑膠封裝(Glob Top)與全鍵合製程(Full Wire Bond)。

我們以製造執行系統(MES)追溯、加上AOI/SPI/X-ray檢測,規模化出貨 100G 至 800G 模組,而 1.6T 產品也正以優異的首次通過良率進入量產。每一代產品都實現了更低的功耗,符合我們集團關於能源使用和廢棄物的 $\text{ESG}$ 目標。我們還為資料中心和電信應用製造 QSFP-DD、OSFP 和 OSFP-XD 等外型規格的產品。

COB技術在未來電子中的角色

COB使高密度邊緣模組成為可能,並將運算、記憶體、射頻和感測器緊密貼裝在一起。短互連路徑減少了寄生電感L和電容C,因此訊號眼圖更清晰,輸入/輸出運行更快。熱量透過銅層、散熱導孔和金屬核心基板從晶粒散出,當佈局遵循經過驗證的LED規則時,能降低接面溫度。系統級封裝(SiP)和多晶片模組(MCM)的共同組裝保持了微小的佔位面積,並提供了邊緣運算所需的頻寬和低延遲。這種密度非常適合必須在本地處理數據且功耗預算嚴格的物聯網節點。最終結果是,板上晶片有助於使系統緊湊、快速且高效。

立即聯絡大眾控,了解我們如何以COB 封裝與光收發模組製造專業,協助您打造高密度、可靠散熱、節能高效的設計方案。從資料中心、高速收發器到物聯網和邊緣運算,我們與客戶並肩合作,以可規模化、隨時可生產的解決方案將創新帶入市場。